Nachts ist der Dachs der Chef im Wald. Ein 15-Kilo-Muskelpaket mit schwarzweißen Rallyestreifen im Gesicht und spitzen Raubtierzähnen. Ein cooles Viech – und wahnsinnig vorsichtig. Kaum jemand sieht ihn je lebendig. Unseren Autor hat das angestachelt. Er hat „Meister Grimbart“ mit Hightech und Hackfleisch aufgelauert.

Oh Sch…, was ist das? Es ist kalt, es ist glitschig, und ich habe es mit dem Handballen zerdrückt. Fast hätte ich laut geflucht, im stockdunklen, lautlosen Wald. Vor Schreck, vor Ekel. Nach Stunden in der stabilen Seitenlage hatten Schulter und Rücken um Stellungswechsel gefleht. In Zeitlupe habe ich die rechte Hand aufgestützt – und eine fette Nacktschnecke auf der Isomatte zerquetscht. Ob sie schwarz oder orange ist, kann ich nicht erkennen, denn das Nachtsichtgerät zeigt keine Farben. Es zeigt eine graugrün fehlfarbene Hand mit Schneckenmatsch. Doch ein Fluch hätte mir die ganze Nacht versaut, denn wenn ich das Nachtsichtgerät ganz vorsichtig anhebe, beleuchtet der dazugehörige Infrarot-Scheinwerfer ein oberschenkeldickes Loch im Waldboden: den Zugang zu einem Dachsbau, dem Reich des legendär vorsichtigen Königs der Unterwelt.

Seit Stunden starre ich dorthin. Wenn es irgendwo einen Dachs gibt, dann hier. Und wenn es ein heimisches Viech gibt, das ich unbedingt sehen will, dann ist es ein Dachs. Also, ich will ihn lebend sehen. Gesehen habe ich ihn schon öfter. Aber da war er ausgestopft. Oder einfach nur tot. Alle paar Monate sehe ich beim Radeln so ein großes, schönes Tier tot im Graben liegen, zusammengefahren von einem Auto. Ein trauriger Anblick. Meistens riecht es übelst nach Verwesung, und die Maden und Fliegen sind auch schon da. Beim letzten Mal bin ich abgestiegen und habe mich ins sonnenwarme Gras gesetzt, um das frische Verkehrsopfer genauer anzusehen.

Der Dachs, das unbekannte Wesen, schaute aus wie ein Wolpertinger aus dem bayerischen Folkoreshop. Die kleinen, schwarzen Augen sind geöffnet. Von der langen Hundeschnauze laufen schwarze Streifen wie eine vertikale Zorro-Maske über die Augen und Ohren, dazwischen wächst kurzes, weißes Fell. Hinterm Kopf beginnt optisch die Wildschweinzone, der Körper wird kräftig, das raue Fell ist graumeliert. Die Vorderpfoten mit den langen Krallen hat der Tierdesigner sich beim Maulwurf abgeschaut, doch sie sind handtellergroß. Die Hinterpfoten sind Massenware vom Hund, auch das Gebiss mit seinen spitzen Eckzähnen könnte aus dieser Abteilung stammen.

Das seltsame Tier ist so groß wie ein mittlerer Hund, und es lief nicht gerade in Flecktarn-Klamotten herum. Aber jetzt ist es tot – und ich habe keine Ahnung, wie es denn lebendig war! Läuft der Dachs schlenkernd wie ein Bär, klettert er auf Bäumen herum? Was macht so einer für Geräusche, brüllt, bellt, schnaubt er? Und ist er nicht gefährlich, mit diesem Raubtiergebiss? Ich bin viel draußen, und bis auf Luchs, Wolf und Bär ist mir schon der gesamte heimische Zoo zufällig über den Weg gelaufen. Bloß kein Dachs. So geht es Allen, die ich danach frage. Den Dachs, Deutschlands viertgrößtes Raubtier, hat niemand lebend gesehen.

Ich beginne, dem Dachs nachzustellen, zunächst im Internet. Und ich verstehe allmählich, warum wir uns nicht kennen: Dachse ziehen nachts los. Tagsüber bleiben sie in Tunnelsystemen, gegen die mancher Atombunker plump wirkt. Ein paar Rekorde fürs Partygespräch? Forscher haben Dachsbauten gefunden, die seit etwa 12.000 Jahren benutzt wurden. Ein richtig großer Dachsbau hat nicht nur viele Ausgänge und Kammern, er hat auch mehrere Hundert Meter Tunnelstrecke. Beim bisher größten Bau waren es 800 Meter. Ganze Dachssippen leben zusammen, mehrere Generationen gleichzeitig. Sie sind mitten unter uns. Sie haben unter dem Wald ein Imperium geschaffen, in dem sie einfach ihre verdammte Ruhe haben wollen.

Und da sind sie nicht zimperlich: Früher wurden Dachse üblicherweise mit Dachshunden bejagt. Hierzulande waren es Dackel, die in den Bau rmussten, um die Dachse aufzuscheuchen und dem Jäger vor die Flinte zu treiben. Man hat sich von der Methode weitgehend verabschiedet. Zu hoch waren die Verluste unter den Lumpis und Waldis. Die Dachse haben sie in ihrem lichtlosen Labyrinth in die Irre geführt und jaulend zurückgelassen oder den Gang zugebuddelt. Wenn es gut lief für den Dackel, hat ihn sein Herrchen irgendwann mit Spaten oder Minibagger aus der Tiefe geborgen. Ob der Dachs mit seinen Grabkrallen den Mittelfinger zeigen kann, verraten die Jäger-Foren nicht. Doch meine Ehrfurcht vor dem cleveren Marder wächst. Ich muss ihn finden.

Es hat ein paar Wochen gedauert, bis ich „meinen“ Dachsbau eingezirkelt hatte. Stefan Achatz ist Bauer in der Nähe von Arnbruck, am Rand des Bayerischen Waldes. Und er hat ein großes Stück Wald, in dem Dachse leben, seit er denken kann. Gesehen hat er sie auch noch nicht. „Wenn der Dachs rauskommt, lieg´ ich schon im Bett und schlaf´“ sagt er, „ich muss ja früh raus. Aber wenn ich morgens mit dem Schlepper rausfahr´, liegt da manchmal ein halber Kubikmeter Erde vor dem Bau, die hat der Dachs nachts rausgegraben. Ganz tief drinnen müssen die leben! Der Traktor mit Hänger wiegt um die sechs Tonnen, aber ich bin noch nie eingebrochen in so einen Bau.“ Und weil der Dachs weder an seine Hühner geht noch irgendwelche Krankheiten überträgt oder Vorräte ruiniert, geht Jeder seiner Wege.

Ihm ist der Dachs egal, aber weil Stefan ein netter Mensch ist, geht er voran, als ich ihn kurz vor Sonnenuntergang mit einem Rucksack voller Equipment und einer Isomatte bitte, mich zum bestmöglichen Dachs-Tummelplatz zu führen. Schon drei Minuten vom Hof entfernt bleibt er stehen und zeigt auf zwei gut oberschenkeldicke Gänge in einer kleinen Böschung. „Und da, hinter der Buche“ sein Arm deutet auf einen dritten Tunnel etwa 20 Meter weiter, „das dürfte auch zum selben Bau gehören.“ Jagdfieber. Ich setze den Rucksack ab und leuchte in die Röhren. Doch da sind Algen an den Wänden, hängen Spinnfäden quer, liegen Ästchen und Laub. Der Bau ist offensichtlich verlassen. Ein paar Gehminuten später landen wir dann einen Treffer. Frische, krümelige, gelbe Erde liegt auf dem sonst rötlichen Boden um den Ausgang eines anderen Baus. Der Regen der vorletzten Nacht hat keine Spuren auf der aktuellen Grabung hinterlassen – es ist definitiv ein aktiver Zugang. Und drei Meter weiter dasselbe Bild vor einer zweiten Röhre! Stefan geht heim zum Abendessen, ich richte mich im Wald ein, aufgeregt wie vor einer Sonnenfinsternis.

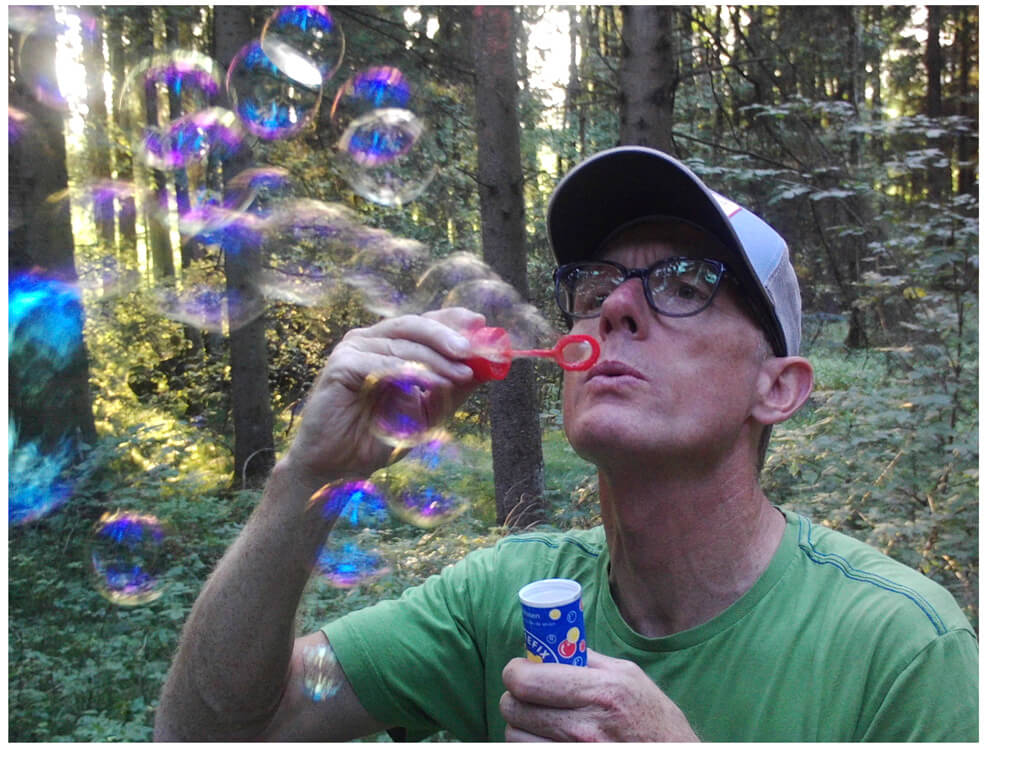

Es ist mir auch ganz Recht, dass er nicht sieht, wie ich ein Seifenblasen-Set auspacke, puste und mit angehaltenem Atem den schillernden Kugeln nachschaue. Ich spüre keinen Lufthauch, doch die Kugelwolke treibt vom geplanten Beobachtungsposten Richtung Dachsbau. Das ist schlecht. Bleibe ich hier, wird das Tier mich riechen. Genau gegenüber ist aber eine alternative Aussichts-Böschung. Um dort zu liegen, ohne bergab zu rutschen, muss ich Mulden für Hüfte, Schulter, Füße unter der Isomatte ausheben. Mit bloßen Händen, wie ein Dachs. Ich tu´ es und rieche den dunklen, satten Waldboden. Regenwürmer ringeln sich erschrocken im Abendlicht, vielfüßige Viecher suchen neue Deckung.

Das Problem beim Dachs-Watching ist dessen irrsinnig feine Nase. Er sieht nicht besonders gut, weil es nachts und in seinem Bau ohnehin dunkel ist. Ein paar Meter vor dem Eingang zu sitzen, sollte okay sein. Doch dass ich da war, wird er zwei Tage lang riechen, und es wird ihn sehr, sehr vorsichtig machen. Das Tier hat die Mentalität eines alten Boxers auf Kneipentour. Es riecht den Ärger von Weitem und vermeidet ihn, so gut es geht. Aber Weglaufen kommt nicht in Frage. Ihm kann Keiner was. Wer einen Dachs sieht, sieht ihn zufällig – oder eben tot. Kommt ein Auto, steht er ganz breitschultrig und selbstbewusst da. Zu wenig Respekt vor nächtlichen Landstraßen und zu dicke Eier sind auch für Dachse eine tödliche Mischung.

Doch noch ist es hell um den Dachsbau, und ich hoffe, mein geheimnisvolles Safariziel mit Leckereien überlisten zu können. Dachse fressen so ziemlich Alles, was nicht bei „Drei“ auf dem Baum ist. Am allerliebsten mögen sie Regenwürmer, aber auch Schnecken, Insekten, Mäuse, Obst und Gemüse schmatzen sie weg. Und wenn es das nicht gibt, dürfen es Eier und Gelege oder Jungkaninchen und sogar Igel sein. Die Jäger im Internet diskutieren, ob man besser rohes Hackfleisch oder überreife Bananenstücke in eine Dachsfalle legt. Ich habe Beides dabei und dekoriere ein Kaltes Büffet vor die Höhle.

Dann greife ich ganz tief in den Rucksack. Dort rascheln zwei Plastikbeutel mit Spionage-Hardware. Zuerst erwische ich den Restlichtverstärker, vulgo „Nachtsichtgerät“. Wenn ich es richtig verstanden habe, funktioniert der wie eine sehr lichtempfindliche Digitalkamera, die auch Wärme, also den Infrarot-Bereich des Lichts, sichtbar macht. Eine Art Infrarot-Taschenlampe hat das mattgrüne Teil zusätzlich eingebaut. Natürlich hatte ich schon zuhause Batterien eingefüllt und probeweise eingeschaltet. Und tatsächlich, niemand außer dem pfundschweren Gerät selbst hat den Schein des Infrarotscheinwerfers gesehen. Durchs Okular sah der schwarzgrün glimmende Balkon gegenüber schwer nach Mystery-Thriller oder Horrorfilm aus.

Ich lege das Gerät griffbereit ans Kopfende der Isomatte und entpacke Spielzeug Nummer Zwei: Eine Minox-Wildkamera, von einem Jäger geliehen. Der Kasten im Dschungeltarn-Design ist so groß wie ein dickes Taschenbuch. Ich schnalle sie an einen Baum oberhalb der beiden Ausgänge und justiere das Objektiv grob Richtung Zielgebiet. Zwei Knöpfe drücken, und der Kasten ist startklar. Wenn der Dachs kommt, werde ich ihn sehen, solange die Thermoskane Grüntee mich wachhält. Und wenn ich ihn verschlafe, potraitiert ihn die Kamera. Sie schießt per Bewegungssensor, Schwarzweiss mit Infrarotblitz im Dunkeln, farbig bei Tageslicht. Und das wochenlang.

Die Bühne ist bereitet, der Star kann kommen. Ich ziehe schnell die ausgesucht raschelarmen Klamotten übereinander und polstere mich so ab, dass stundenlange Reglosigkeit erträglich sein dürfte – und gehöre ganz dem Wald. In der Dämmerung verbiegen sich noch ein paar Stechmücken den Rüssel an meinen Klamotten, eine landet einen Treffer auf der ungeschützten Wange. Soll sie doch, der Dachs ist wichtiger. Kein raschelnder Ärmel, keine klatschende Hand soll ihn verschrecken.

Je dunkler es wird, desto wacher reagieren die Sinne. Eine letzte Amsel schimpft noch in die Dunkelheit und auf der hundert Meter nahen Landstraße beginnt der Disco-Tourismus, doch mein Gehör ist jetzt auf Laubrascheln fokussiert, auf Dachsschnaufen, auf scharrenden Erdaushub von großen Krallenpfoten. Im Gesicht spüren meine Hautsensoren den feinen Lufthauch, für den ich eben noch die Seifenblasen brauchte. Als die Nachtluft feuchter wird, trägt sie einen leichten Pilzgeruch herüber. Die Zeit löst sich auf, die Grüntee-Kanne bleibt zu. Es ist eine schwebende, neugierige Wachsamkeit – der mutmaßliche Dauerzustand eines nächtlich pirschenden Dachses.

Der englische Tierarzt und Natur-Erforscher Charles Foster hatte eineinhalb Monate seines Lebens versucht, ein Dachs zu sein. Er hat seinen Geruchssinn trainiert, in der Hoffnung, Nacktschnecken zu wittern. Er hat in einer Erdhöhle gelebt und reichlich Regenwürmer gegessen. Er ist auf allen Vieren durch den Wald gelaufen, um die Perspektive eines Dachses einzunehmen. In seinem Buch über diese Erfahrung ersteht eine wilde Natur-Sinnlichkeit, eine tiefe Ehrfurcht vor diesem unvergleichlichen Kenner des Lebensraumes Erde. Ich werde es nicht soweit bringen, in nur einer Nacht. Doch schon der Versuch der Sichtung bringt meine Sinne dem Wald näher, als es je eine einfache Übernachtung im Freien getan hätte.

Irgendwann, als die Leuchtzeiger der Uhr schon schwächer glimmen, muss ich kurz eingedöst sein. Rundum raschelt es im Laub, doch das Geräusch ist zu fein, um von einem 15-Kilo-Raubtier stammen zu können. Ich stütze mich hoch, um das Nachtsichtgerät zu greifen und zerdrücke dabei eine Nacktschnecke auf der Isomatte. Es ist kein Dachs. Mein Elektro-Eulenauge erkennt zwei Mäuse. Ich schaue ihnen lange zu, doch selbst sie verschmähen Hackfleisch und Bananenmatsch. Hätte ich Handschuhe anziehen müssen, gegen den Menschengeruch? Gründlicher oder weniger duschen müssen? Als es hell wird, trocknen unberührte Köder auf dem Waldboden. Ernüchterung: Kein Dachs, nirgends. Die Wildkamera beweist, dass ich ihn wenigstens nicht verschlafen habe. Sie hat die Mäuse fotografiert, und scheinbar sogar eine Schnecke.

Als ich auf den Achatz´schen Hof schlurfe, hat Stefan längst die Kühe versorgt. „Und, hast Du ihn gesehen?“ fragt er, beneidenswert ausgeschlafen. Er kennt die Antwort, ohne Worte. Wir lassen die Kamera noch eine Woche hängen. Sie wird Rehe fotografieren, Eichhörnchen, Eichelhäher, Mäuse und zuletzt die dicken, grünen Gummistiefel, in denen Stefan den Kasten abhängt. Aber keinen Dachs. Der hat den Braten gerochen – und verschmäht. Respekt, Grimbart! Du warst einfach zu clever für mich. Nur das mit den Autos, das musst Du noch lernen: Drei Tage nach der Nacht im Wald trainiere ich mit dem Rennrad. Und sehe einen toten Dachs.